日本国内では「殺人ダニ」として話題になったマダニ。このダニ、昔から存在しており、まだ動物たちに寄生し吸血することから、ペットを飼う人たちの間では知られた存在でした。マダニとはいったい何か?どのような対策があるのか、一緒に考えてみましょう。

右腕にコロッとしたものができたんですよ。

宇宙人からの贈り物やないかと思って、ドキドキですわ~

どれどれ。ミーナス、見せてみなさい。

ミーナス…。これは・・・、宇宙人なんぞではない、すぐに治療じゃ!

ミーナスがどうやらマダニに刺されていたようで、ワンニャルド動物病院は大騒ぎのようです。このような勘違いをされる飼い主さんもおり、吸血しふくれあがったダニを見て「できものができた!」と、ペットを連れて来院される方も少なくないようです。

マダニと言えば、日本でも「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」で死者が出たことで話題となり、恐ろしいダニとして知名度が上がったことが記憶に新しいです。このマダニ、SFTSのようなウイルス感染だけでなく、草むらを歩く犬や猫たちにとっても吸血する寄生虫として注意が必要です。

マダニとイエダニ大きさは10倍差?!

まずは、マダニについての基礎知識を学びましょう!マダニは、家の中に住むダニ(イエダニやヒゼンダニなどのすごく小さいダニ)とは異なるものです。体は固い外皮に覆われており、吸血する前で大きさは約3~4mm(注:フタトゲチマダニの場合)もあり、イエダニの約8~10倍の大きさです。

マダニは昆虫ではなく、8本脚からなる節足動物でクモやサソリに近い生き物です。日本に分布するマダニのうち、フタトゲチマダニ、ヤマトマダニなどの約20種類が犬に寄生します。

マダニは3回寄生先を変える「3宿主性」

マダニの唯一の栄養源は、動物の血液です。幼ダニ・若ダニは発育・脱皮のため、成ダニは産卵のために吸血します。つまり全ての発育ステージで吸血するのです。ダニに咬まれると、犬は皮膚炎や貧血、栄養障害などの病害を引き起こします。また吸血の際に、原虫やウイルス、リケッチア(細胞内寄生菌)、細菌など、様々な病原体を媒介してしまい、ペットの命に関わる危険性もあります。

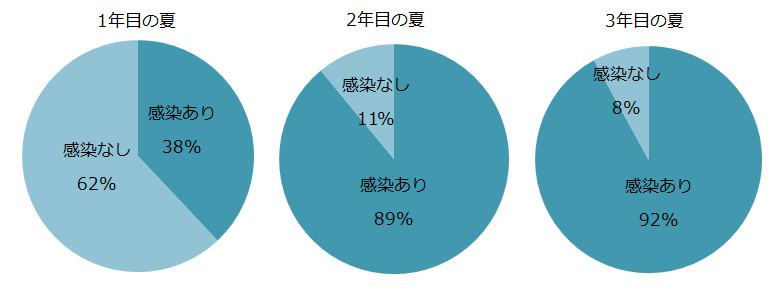

マダニは、幼ダニ期から若ダニ期にかけて2度の脱皮後に成長、成ダニ期を迎えます。発育期ごとに異なる宿主動物へ寄生・吸血するため、「3宿主性マダニ」と呼び、すべてのマダニ種のうちのほとんどが3宿主性マダニです。マダニの一生の中で吸血する期間は20~25日間ほどと言われており、他の期間は脱皮や産卵をして動物へ寄生する機会を待ちながら自然環境のなかで生活しています。

発生時期は春と夏、場所は草むらの中

マダニの発生に関しては温度や湿度など様々な要因が複雑に関与してるため、季節によって大発生したり、動物に突然多数のマダニが寄生することがあります。比較的、5月~9月(特に春と夏)の間に発生が多いですが、季節に関わらず1年を通して活動しているので通年をとおして注意する必要があります。

マダニは、ドライブやキャンプなどで訪れる郊外の山森の草むら、広い公園や河川敷の草むらなどに潜み、通りがかった犬に飛び移る機会を狙っています。ハラー氏器官と呼ばれる独特の感覚器官で、動物の体温、振動、二酸化炭素などを感知し、動物の体表へ寄生します。

もしハイキングや草むらでの散歩をするならば、しっかりと予防をされることを奨めます。一番の予防法は、定期予防。定期予防を推奨する理由は、病原体対策。マダニ自体は寄生後の駆除が可能なものの、病原体が犬の体内に入り込む危険性を考慮すると、事前に予防することに意味があるのです。

マダニを見つけても、無理にとらないで!

マダニは特に犬の耳、胸部、内股部、おしり(肛門)の周りなど、被毛の少ないところに寄生します。もし肥大したマダニを見つけた際は無理に取ろうとせず、動物病院で処置をするようにしましょう。

なぜなら、吸血中のマダニは、セメントのような物質でしっかり咬み付いているため、引っ張ってもなかなか取れません。無理に取ろうとすると、口器だけが皮膚内に残ってしまい、化膿などの原因となります。

最善策は、やっぱり定期予防

マダニからペットを守るには通年をとおしての定期予防が最善の秘策であり、もしできないのであれば少なくともマダニがいる環境(草原、森林)に行く時は予防を、季節的には少なくとも5〜9月は予防を、もし万が一寄生を発見した場合は無理に取ろうとせず動物病院へ行き適切な処置をしてもらうことが重要です。

マダニのくすりを探してみよう!

-

フロントラインプラス

フロントラインプラス

ノミマダニ駆除薬として人気の高いフロントラインプラス。スポットオンタイプで便利。

参考

Photo By. http://www.flickr.com/photos/halfrain/6410342223/

Photo By. http://www.flickr.com/photos/venteco/2851026377/